皆さん、怒っていますか?

他人との関係の中で怒ることもあれば、自分の不甲斐なさに苛つくこともあるでしょう。

また、テレビなどの報道を見て憤りを感じる場合もあります。

「怒り」は感情の一種なので、日常的に誰でも感じるものです。

なので、怒りを感じること自体は別に悪いことではありません。

ただ、怒りに任せて暴言を吐いたり物にあたったりすることは良いことではありませんね。

何にせよ、怒ると疲れます。(私は)

数分だけでも疲れるのに、怒り続けるとエネルギーを浪費します。

そこに他人が絡むと、さらに疲れます。

関係性も悪くなりますし、それを修復するのにもエネルギーがいります。

怒りの感情は誰でも必ず沸き起こるものですが、うまく対処していく必要もあります。

今回は怒りの原因とその対処法を見ていきましょう。

ただの道具としての「怒り」

「怒り」の感情を外に出すことによって、私たちは様々な恩恵を受けます。

例えば、気持ちがスッキリする、自己の権利を守れる、誰かを支配できるなど。

しかし、これらの恩恵は基本的に怒りを発した人だけが得られるものです。

その周りにいる人たちは、直接怒りを向けられていなくても、恐怖心や嫌悪を感じるなどの被害を受けます。

岸見一郎さん・古賀史健さんの『嫌われる勇気』では、怒りの感情を出し入れ可能な道具として紹介しています。

あなたは「怒りに駆られて、大声を出した」のではない。ひとえに「大声を出すために、怒った」のです。

『嫌われる勇気』

私たちは怒ることで「自分にとって」有利な状況を作りたいだけで、怒りはそのためのただの道具なのです。

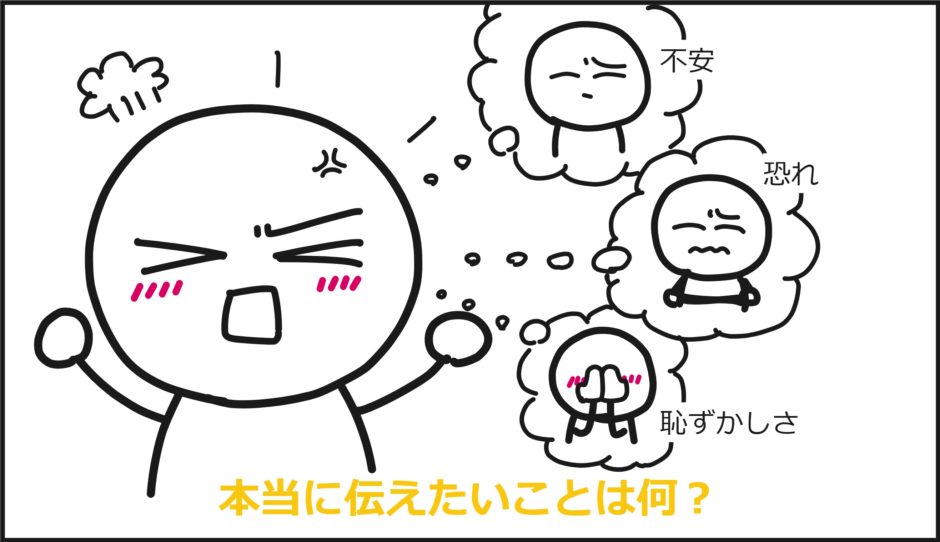

「怒り」を生み出す一次感情

そもそも怒りの感情は出来事に対して湧くものではありません。

その出来事に対処できない際、二次感情として感じるものです。

怒りにつながる一次感情とは以下のようなものです。

- 不安

- 心配

- 焦り

- 恐怖

- 寂しさ

- 悲しみ

- 落胆

- 恥ずかしさ

出来事が起こったときに上記のような一次感情をうまく処理できない場合、その感情が怒りとして現れます。

なので、怒りの感情に対処しようと思ったら、自分に問うことは2つ。

- 自分が怒っている時:

「自分はどんな一次感情を満たそうとしているのか?」 - 相手が怒っている時:

「この人はどんな一次感情を満たそうとしているのか?」

この問いを自分に向けることで刺激と反応の間のスペースを使えるようになります。

一次感情の見つけ方

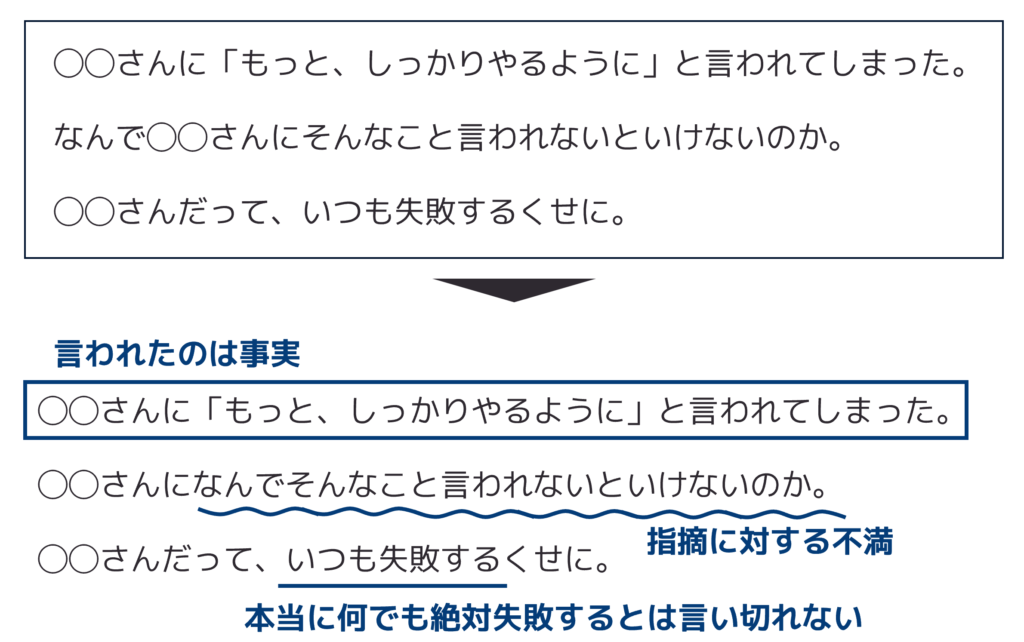

一次感情を見つけるときは、出来事を「事実」と「思い込み」と「感情」の3つに分けてみましょう。

怒りの対象の出来事を紙に書きます。

いい人を演じなくて良いので、自分が見たまま、聞いたまま、感じたままに具体的に書きましょう。

頭の中にあるものを外に出すだけで客観的に観られるようになります。

前置き無く誰に聞いても事実だと言ってくれるものを四角で囲みます。

自分がその出来事に対して感じている感情部分に波線を引きます。

客観的な事実と言いきれないことに下線を引きます。

この出来事に、どんな一次感情を持っているのか確認します。

一次感情が見つかったら、それを言葉にしていましょう。

客観的な事実か思い込みかの分けが迷うかも知れません。

たとえば、「○○と言われた」というのは事実です。

しかし、相手が「どういう意図でそれを言ったのか」は、相手に直接聞いてみないとわかりません。

上記の例では、怒っていたかもしれませんし、期待からの言葉かもしれません。

私たちが受けた印象だけでは事実とは言い切れないのです。

また、相手に対する不満や批判も、私たちから見えている相手の一面でしかないので、これらは思い込みであることが大半です。

一次感情の裏側にある信念

私たちが一次感情を得た際は、そこに何かしらの信念が存在します。

たとえば「落胆」を感じるとき、「◯◯すべきだ」という信念が存在していることがあります。

信念と現実との間に乖離があればあるほど、私たちは不安や焦り、落胆を感じます。

信念は私たち一人ひとりの人生や行動を支える大切なものです。

しかし、一次感情が湧いたということは、その信念と現実が異なっている現れでもあります。

信念は幼少期に形成さたものが多く、大人になった今では不要なのに持ち続けてしまっているものもあります。

まずは一次感情の見つけ方で現実をありのままに捉え、その信念が本当に正しいのか、今も必要なのかを考えてみましょう。

怒りではなく一次感情を伝える

怒りの感情の向き先に誰かがいるなら、あなたの一意見として一次感情や信念を相手に伝えてみましょう。

二次感情として怒りを伝えるよりも、相手の理解度が上がります。

例えば、生活習慣病が心配な家族が一向に生活を改めようとしない場合の伝え方を比べてみましょう。

二次感情で伝える:

「生活習慣病を改善しないといけないのだから、甘いものも間食も控えなさいって何度も言っているでしょ!

私が食事に気を使ったり運動を進めたりしているのに、どうして改善しようとしないの。」

一次感情で伝える:

「あなたの生活習慣病が進行するのを心配している。

食習慣も直した方が良いだろうし、日々少しでも運動をしてもらいたい。

できる限り協力しようと思うけど、どうだろうか。」

この例では、「生活習慣病を改善しない家族」という出来事に対して、「心配」という一次感情から怒りが生まれています。

どちらの方が、話者の想いを相手により伝えられると感じるでしょうか?

怒りという二次感情を使わなくても、一次感情だけで私たちは想いを伝えることができます。

無駄にエネルギーを浪費して、なおかつ自分を含めた周囲を不快にする必要もないのです。

一次感情にフォーカスするだけで、より良い関係を築けていけるでしょう。

瞬間的に沸き起こる怒りの感情を抑え、一次感情を見つけ出すことは、実際には難しいことです。

そこで、感情のコントロールなどを一人でもできるように10のレッスンとしてまとめました。

この無料PDF「心の重荷を解放し、自由な人生を手に入れる10のレッスン」では、10日間のレッスンで、あなたの人生をあなたが心地よく思うものに変化させます。

感情をうまくコントロールしたり、人生の目的を見つけて充実した生活を送ったりしたい方は、10日間のレッスンにチャレンジしてみてください。

無料PDFは下のバナーからダウンロードできます。

Life Quest Alliance

Life Quest Alliance